هل يوجد خلاف بين الرؤية الأمريكية والإسرائيلية حول الحرب علي غزة؟

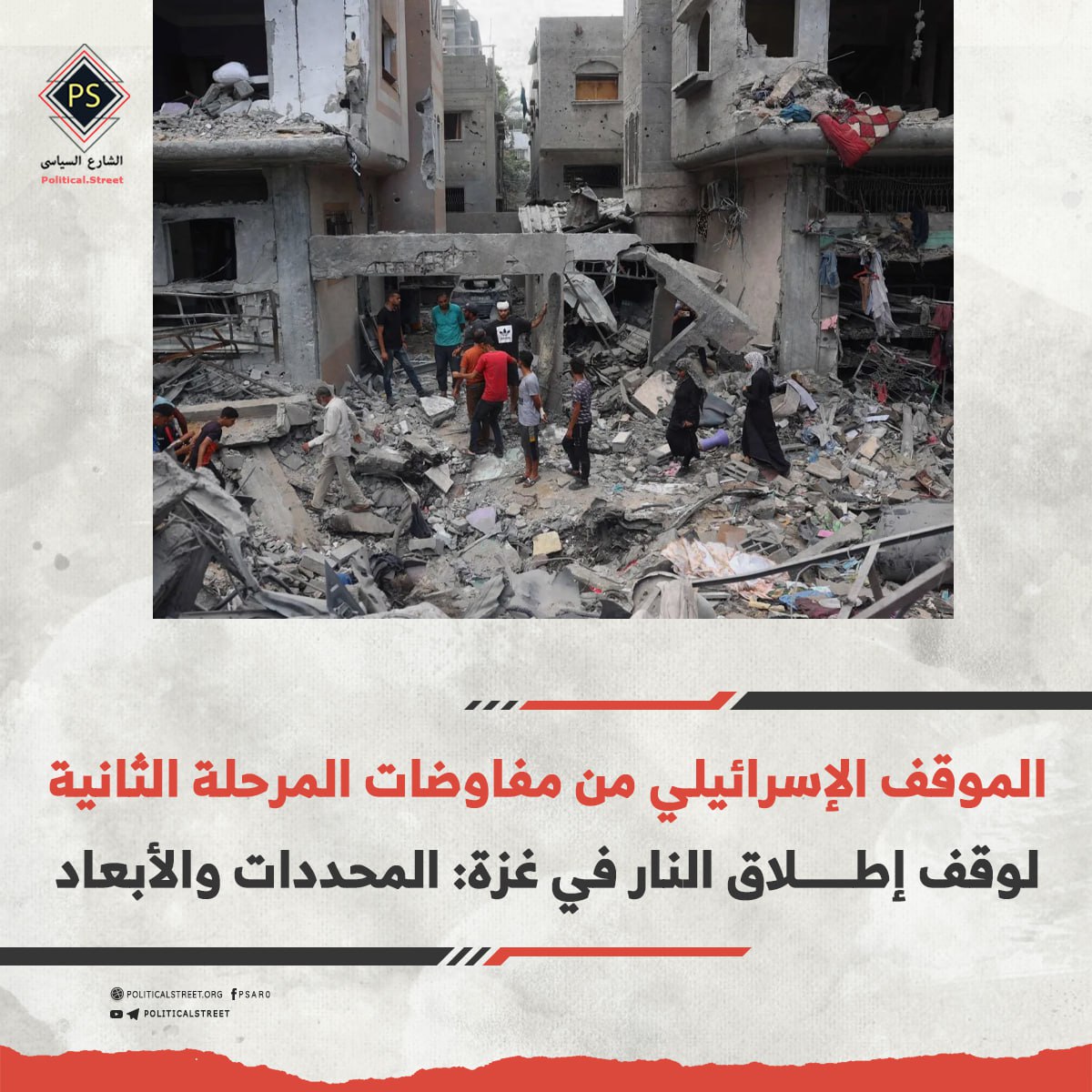

جاءت زيارة نتنياهو إلي واشنطن، في 4 فبراير 2025، لتبرز أهمية العلاقات الخاصة والاستثنائية التي تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث كان نتنياهو أول مسؤول أجنبي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بعد وصوله الثاني إلى سدة الحكم.وكانت الحرب على غزة محور لقاءات الطرفين التي شارك فيها كبار مسؤولي ملفات السياسة الخارجية الأمريكيين والإسرائيليين، وطرح ترامب للمرة الأولى فكرة تهجير سكان غزة للخارج، وأن تأخذ بلاده القطاع وتطوره كي يصبح “ريفيرا جديدة” في الشرق الأوسط.كذلك ألغى ترامب عقوبات فرضها الرئيس السابق جو بايدن على المستوطنين الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، وأمر بشحن أسلحة لإسرائيل احتجزها بايدن. شهد الشهران الماضيان منذ زيارة نتنياهو الأولي وحتي زيارته الثانية في 6 أبريل 2025 تطورات عديدة مثيرة ومهمة فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية علي غزة. وبداية انهار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي تم التوصل إليه يوم 19 يناير 2025، برعاية أمريكية قطرية مصرية مشتركة. ونص الاتفاق على 3 مراحل بما يشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من غزة، وهو ما لم يحدث. وخرقت إسرائيل الاتفاق بعد رفضها تنفيذ المرحلة الثانية وطالبت حماس بالإفراج الفوري عن بقية المحتجزين، الأحياء منهم والأموات. وأعادت حربها على القطاع يوم 18 مارس الماضي، وقتلت أكثر من 1300 مواطن وجرحت آلافا آخرين، أضيفوا إلى أكثر من 50 ألف شهيد قتلوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023. كما منعت إدخال المساعدات للقطاع منذ أكثر من شهر، في محاولة للضغط على حماس1. وخلال زيارة نتنياهو إلي واشنطن، تصدر ملف الحرب علي غزة محور المباحثات بينه وبين ترامب، ومن المتوقع أن تكون هذه المباحثات قد تركزت حول ثلاثة ملفات رئيسية فيما يتعلق بالحرب علي غزة، تتمثل في: 1- اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسري: خلال الزيارة،التقي نتنياهو مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، لإحياء مفاوضات وقف الحرب علي غزة وتبادل الأسري. وبدعم من ويتكوف، سعت إسرائيل لتأمين مرحلة أولى ممتدة من الاتفاق الموقع في يناير يطلق بموجبها المزيد من المحتجزين الأحياء، بدلًا من الدخول بالمرحلة الثانية من الاتفاق التي ستلزمها بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة2. وحسب التأكيدات الإسرائيلية، لا تزال حماس تحتجز 59 شخصًا في قطاع غزة، يقول جيش الاحتلال إن 35 منهم قُتلوا، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن بينهم 22 ما زالوا على قيد الحياة، بينما وضع اثنين آخرين غير معروف. ومن بين المحتجزين 5 أمريكيين3. بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبًا وتجويعًا وإهمالًا طبيًا، أودى بحياة العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وفي هذا السياق، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقت على إطلاق سراح 5 محتجزين، لكن إسرائيل تصر على الإفراج عن 11 محتجزًا من الأحياء وإعادة 16 جثمانًا وتقديم معلومات عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، مقابل وقف القتال 40 يومًا وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وهو ما رفضته حماس التي تصر على الالتزام بإنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة. ودعا مقترح المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى وقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا مقابل إطلاق سراح 10 أو 11 محتجزًا حيًا، يليه استمرار المحادثات لإنهاء الحرب بشروط تشمل نزع سلاح قطاع غزة وإبعاد حماس عن السلطة، ولكن قيادة حماس تطالب بوقف إطلاق نار يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة وإعادة إعمار القطاع، حسب الصحيفة4. كما أن الحركة ترفض بشكل قاطع تسليم السلاح وتعتبره خطًا أحمر، وإن كانت تبدي مرونة فيما يتعلق بتراجعها عن حكم غزة. ومؤخرًا، تلقت دولة الاحتلال مقترحًا مصريًا جديدًا لصفقة تبادل أسرى مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل الإفراج عن ثمانية أسرى إسرائيليين أحياء مقابل وقف لإطلاق النار لمدة تصل إلى 70 يومًا. وذكرت “القناة 12” العبرية أن المقترح المصري “يتضمن إعادة 8 أسرى إسرائيليين أحياء، بينهم الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، إضافة إلى جثث 8 أسرى، ويتضمن أيضًا إعادة فتح محور نتساريم، وعودة سكان غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والنقاش حول المرحلة الثانية، مع ضمانات من الوسطاء”. وأشارت القناة إلى أن “الحديث يدور حول محاولة وساطة للتقريب بين موقف حركة حماس، التي وافقت على الإفراج عن 5 مختطفين، وبين المطلب الإسرائيلي بالإفراج عن 11 مختطفًا”. وتابعت القناة: “ترفض إسرائيل مناقشة المقترح المصري بسبب البند الذي يتطلب مناقشة إنهاء الحرب، وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل بشدة، وحتى الآن تحظى إسرائيل بدعم أمريكي في معارضتها، وتأمل الأطراف أن يساعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في الضغط على إسرائيل”5. وفي المقابل تطالب قيادات حماس بتطمينات لمدى التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بعد تسليم الرهائن، فتم التوصل لصيغة تقضي بألا يكون تسليم الرهائن الثمانية دفعة واحدة، بل قد يكون الإفراج عن رهينة كل يوم على مدى أسبوع حتى يكتمل العدد المتفق عليه، وأن توقف إسرائيل القصف وتسمح بإدخال المساعدات مع أول تسليم للرهائن، وكذلك الإفراج عن معتقلين في سجون إسرائيل، وبشكل متزامن يتم استئناف المفاوضات من أجل تنفيذ المراحل المتفق عليها في الهدنة الأصلية. لكن الرد النهائي من حماس علي المقترح المصري لم يصل بعد، كما أن الجانب الإسرائيلي يدرس المقترح المعدل، ويبدو أنه سيرد بعد لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن6. وتزامنًا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن، أجرى قادة مصر وفرنسا والأردن، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 7 أبريل، مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة، حسب بيان للرئاسة المصرية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، إن “القادة الثلاثة ناقشوا مع الرئيس ترامب سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة”. وأكدوا “ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور”. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن “القادة الثلاثة شددوا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين”7. ويبدو من زيارة نتنياهو لواشنطن التي جاءت بالتزامن مع القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفرنسا أنه في حين يسعي نتنياهو للضغط على الدول الوسيطة، قطر ومصر، من خلال واشنطن؛ للالتزام بالشروط الإسرائيلية في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسري مع حماس. فإن هؤلاء الوسطاء يعملون علي محاولة اقناع واشنطن بضرورة الضغط علي إسرائيل لتخفيف شروطها. 2- مخطط التهجير: من المتوقع أن يتناقش نتنياهو مع ترامب حول مخطط التهجير الذي يسرع جيش الاحتلال بتنفيذه عمليًا، فمن المرجح أن تتركز النقاشات حول الخطوة التالية في هذا المخطط، والبحث عن إجابة للسؤالين الملحين: التهجير إلى أين؟ وكيف؟ تشير المؤشرات…